当“发际线焦虑”让年轻人挤满植发门诊,1000单位植发面积的话题成了社交平台热议的焦点。有人宣称“1000单位能覆盖整个额头”,也有人吐槽“种完连发缝都填不满”。这场关于“头顶面积”的争论背后,是毛囊密度、原生发状态、植发技术共同编织的复杂谜题。

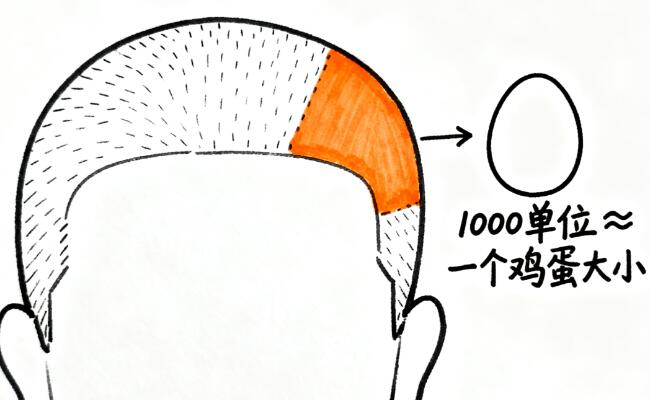

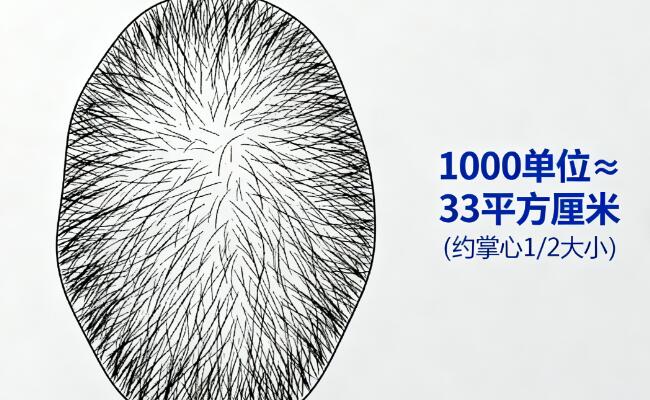

面积公式:密度决定“巴掌大小”

植发面积的核心公式是:面积=毛囊单位÷种植密度。若按前额高密区60FU/cm²计算,1000单位仅能覆盖16.7平方厘米,约一个巴掌大小;若在头顶加密区采用40FU/cm²密度,则可扩展至25平方厘米,接近iPhone15 Pro Max的屏幕面积。更关键的是,原生发密度直接影响种植策略——若原生发稀疏,种植密度需比原生发低10-20FU/cm²,否则会形成“假发套”的突兀感。

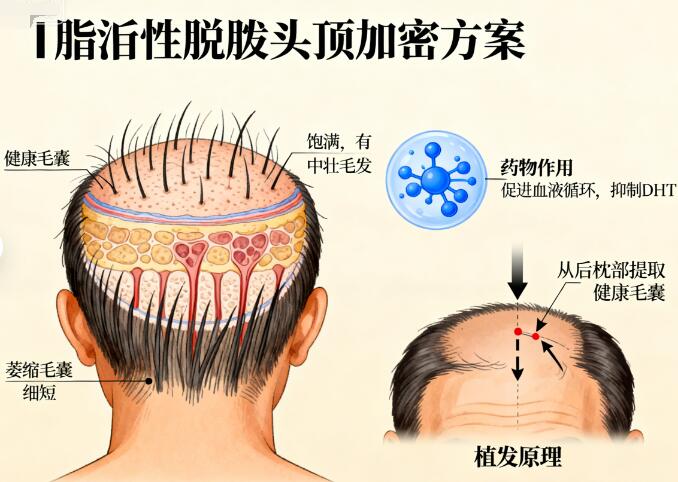

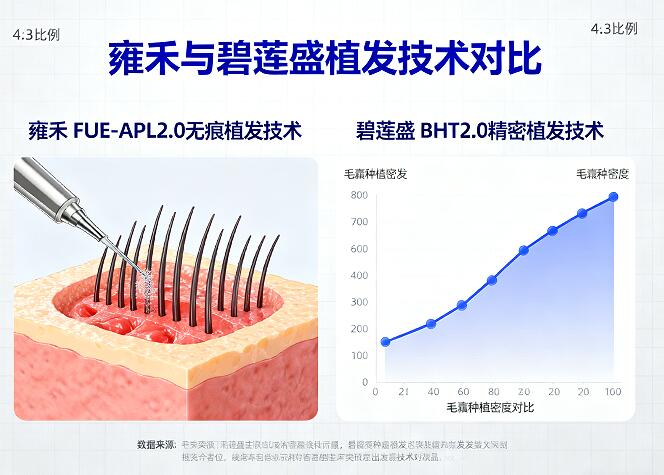

技术差异:FUE与FUT的“密度战争”

植发技术的选择直接决定种植密度上限。FUE微针技术凭借0.7mm的微小创口,可将密度提升至60FU/cm²,1000单位能覆盖16.7平方厘米;而传统FUT技术因需切取头皮条,密度最高仅50FU/cm²,1000单位仅能覆盖20平方厘米。2025年临床数据显示,选择FUE技术的患者中,92%认为术后效果自然,而FUT技术患者中,35%反馈存在“条形码”式疤痕。

风险警示:密度过高引发“毛囊战争”

盲目追求高密度可能引发连锁反应。某三甲医院案例显示,一名患者要求前额种植80FU/cm²,术后出现毛囊炎,导致20%移植毛囊坏死。医生指出,种植密度需结合头皮弹性、血液供应等个体特征,若忽视这些因素,即使种植1000单位,也可能因毛囊存活率低下而效果不佳。

理性选择:面积不是唯一标准

若考虑1000单位植发,务必通过毛囊检测确认脱发稳定期,并与医生沟通原生发密度、头皮条件等关键指标。记住:植发是“资源再分配”,而非“无中生有”,科学设计发际线、合理分配毛囊资源,远比纠结面积数字更重要。别让“巴掌大的面积”蒙蔽双眼,理性选择技术、尊重个体差异,才是守护发量的根本。