脱发已成为当代人普遍面临的健康困扰,从“发际线后移”到“头顶稀疏”,脱发不仅影响外貌,更可能是身体发出的健康预警。据《中国脱发人群调查报告》显示,我国脱发人群超2.5亿,且呈年轻化趋势,30岁以下占比达60%。脱发严重并非单一因素导致,而是遗传、激素、压力、营养、疾病等多重诱因共同作用的结果。本文将深度解析脱发严重的5大核心原因,并提供针对性解决方案,助你科学止脱、重拾浓密。

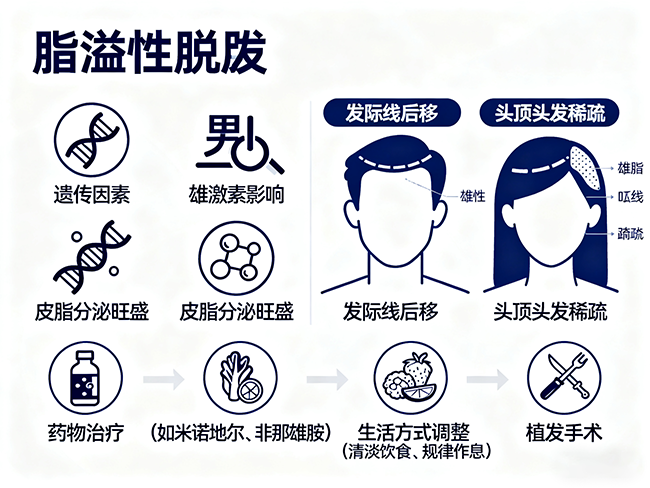

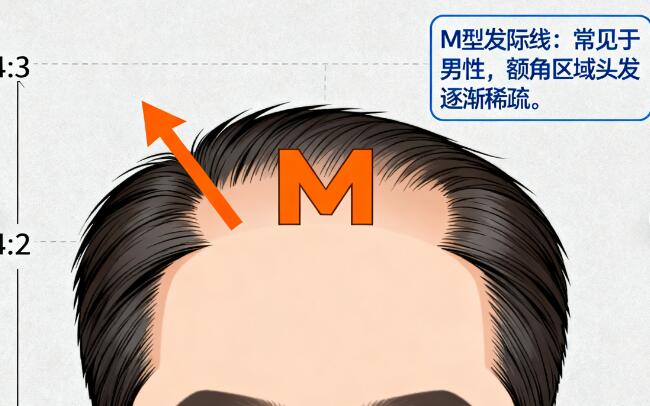

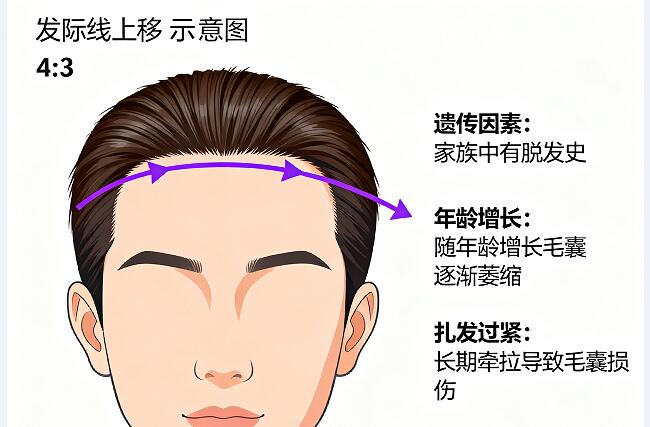

一、遗传因素:雄激素性脱发(AGA)的“基因诅咒”

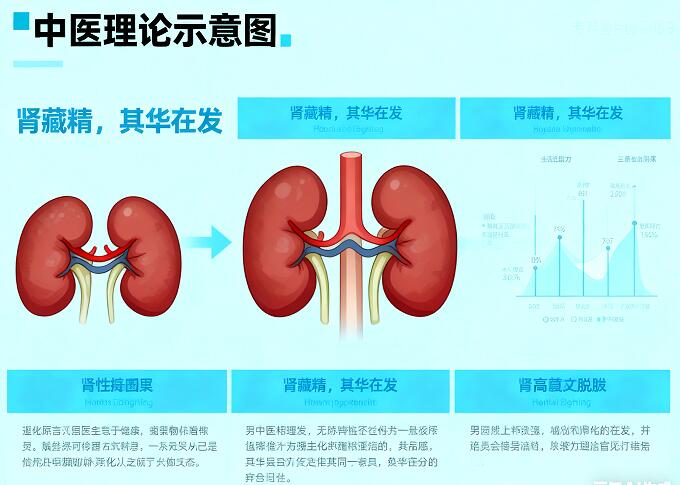

雄激素性脱发(AGA)是脱发最常见的类型,占男性脱发90%以上、女性脱发60%以上。其核心诱因是遗传基因导致毛囊对雄激素(双氢睾酮,DHT)敏感,毛囊逐渐萎缩、生长期缩短,最终形成“M型发际线”或“地中海”发型。男性多从20-30岁开始发病,女性则表现为头顶头发稀疏、发缝变宽。

二、激素失衡:产后脱发、多囊卵巢综合征的“隐形推手”

女性脱发严重常与激素波动相关。产后脱发是典型案例,孕期雌激素水平升高延长毛囊生长期,产后雌激素骤降导致大量毛囊进入休止期,约3-6个月后出现脱发高峰,通常可自行恢复。此外,多囊卵巢综合征(PCOS)患者因雄激素过高,也会出现脱发、多毛、月经紊乱等症状,需通过药物调节激素水平。

三、压力与焦虑:精神性脱发的“现代病”

长期高压、焦虑、熬夜会触发“休止期脱发”,导致毛囊提前进入休止期,3-6个月后出现脱发。研究显示,精神压力会刺激皮质醇分泌,抑制毛囊干细胞活性,同时减少头皮血液循环,影响营养供应。此类脱发多表现为整体头发变稀疏,而非局部斑秃。

四、营养缺失:缺铁、缺锌、蛋白质不足的“隐形危机”

头发的主要成分是角蛋白,若饮食中蛋白质摄入不足(如长期素食、节食),会导致头发干枯、易断。此外,缺铁性贫血(常见于女性)会减少毛囊血液供应,缺锌则影响毛囊细胞分裂,均可能引发脱发。

五、疾病与药物:甲状腺疾病、化疗药的“副作用”

甲状腺功能亢进(甲亢)或减退(甲减)均会干扰毛囊代谢,导致脱发;化疗药物会攻击快速分裂的细胞(包括毛囊细胞),引发“化疗性脱发”;自身免疫性疾病(如斑秃)则因免疫系统攻击毛囊,导致局部斑块状脱发。

科学应对建议:从预防到治疗的全链路方案

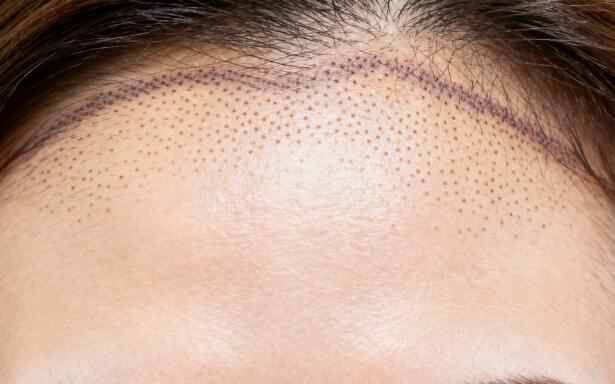

遗传性脱发:男性可外用米诺地尔、口服非那雄胺(需医生指导);女性可选择螺内酯或激光生发帽。

激素失衡:产后脱发无需特殊治疗,多补充铁、锌、维生素B族;PCOS患者需通过药物调节激素。

压力性脱发:保证7-8小时睡眠,通过运动、冥想缓解压力,避免熬夜。

营养缺失:每日摄入50-60克优质蛋白(如鸡蛋、鱼肉),多吃菠菜、坚果补铁补锌。

疾病导致脱发:优先治疗原发病,化疗患者可佩戴冰帽减少毛囊损伤。

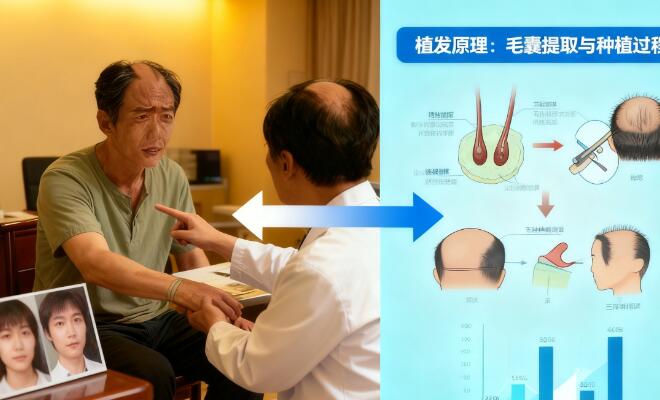

结语:脱发严重是身体发出的“健康信号”,盲目使用生发产品可能延误治疗。科学止脱的关键在于:明确诱因、针对性干预、长期坚持。若脱发持续3个月以上或每日脱发超100根,建议及时就医,通过毛囊检测、激素检测等手段精准诊断,避免“病急乱投医”。从今天起,关注头发健康,就是守护整体健康!